交通:京王井の頭線 駒場東大前 徒歩約8分

HPはこちら

人は人生で多くの本と出会いますが、年齢を重ねるにつれて好奇心や興味の幅が狭くなってしまうことも多いのではないでしょうか。そこで、新世代を代表する3人のゲストの本棚を見せていただきながら、彼らの本選びをヒントにして、新たな本との出会いを広げましょう。

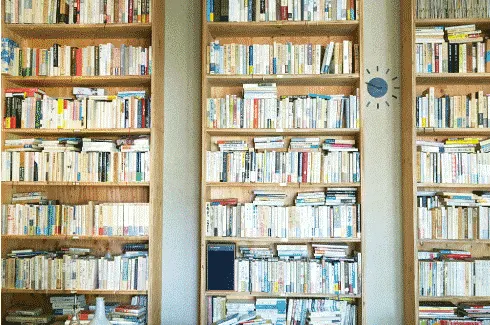

BUNDAN 草彅洋平さんの本棚

本棚は知的好奇心のリンク

僕が本格的に本を買いはじめたのは大学生になってから。19、20歳くらいのときです。はじめは純文学から入って、歴史や思想、現代史など他のジャンルに興味の幅がひろがっていきました。とにかく自分がいいな、好きだなと思う本を素直に読めばいいのではないでしょうか。すると、一冊の本から別の本につながっていく「リンク」が生まれます。BUNDANの本棚はまさしく僕の興味のリンクの集まりであり、僕の文学世界がかたちになっている場所。ジャンルも純文学、女流文学、現代史、サブカル、マンガ、ゲーム、パチンコ、タモリ、ネコ、食べ物まで、一見すると無秩序に見えますが、僕の中ではちゃんとつながっています。

「知らないこと」に敏感であること

会話の中で自分の知らないことや本の話題になったとき、もしそれを知っていればさらに会話を広げることができますが、知らない場合はそこで会話が終わってしまいます。だから僕は「知らないこと」への恐怖心が人一倍強いのかもしれません。人から薦められた本は必ず読むこと、そして「知らないこと」に敏感であることを心がけています。逆に、そうやってどんどん本を読んで自分なりのリンクができれば、自分が好きな本が分かってくるし、「知らないこと」への怯えや誤解もなくなっていくのではないでしょうか。

VASILY 金山裕樹さんの本棚

「BOOKSCAN」などの電子書籍化サービスを活用。いつでもどこでも読める「デジタル本棚」

ノンフィクションかSFか

僕の本選びの基準は二つ。ノンフィクションかSFか、この二つのジャンルしか読みません。ノンフィクションは海外の著者のものが多くて、最新の事例か、歴史的名著か、のどちらか。現実的な性格なので、SFで夢物語に浸るというよりも、むしろ現実の延長線上にあるもの、未来を予言させるような本が好きです。本を探す際の情報源はamazonや書評ブログなど、いいなと思った本は迷わず購入します。読むときはKindleで、いつでもどこでも読めるように、内容を同期させて自宅のあちこちに4台置いています。Kindle版がない本は「BOOKSCAN」というサービスを使って全てデータ化します。常に何冊か平行して読んでいますが、パラパラと全体を見て面白くないなと思ったものは読みません。

本は最高の栄養

体に食物という栄養が必要なように、心にも情報という栄養が必要だと思います。その中でもなるべく良質なものを吸収したほうがいい。そういう意味で、本は時間をかけてつくられて、時間を超えて残っている最高の栄養なのではないでしょうか。僕にとってその情報が良質かどうかの基準は、自分の人生や行動、考え方を変えるほどの影響を与えてくれるかかどうか。ネット社会で読書をしなくなった人が増えたのかもしれませんが、ネットやテレビだけでなく、本という良質な栄養を吸収することも大事だと思います。

写真家 石川直樹さんの本棚さん

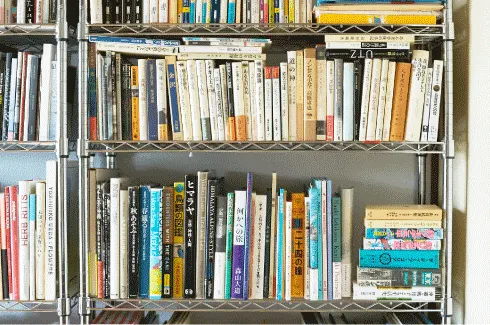

旅の本や写真集だけでなく、小説や思想書も。山にも本を持っていくそう

本との出会いは「一期一会」

子供の時から本をよく読んでいました。文学全集や伝記もの、『ロビンソン・クルーソー』や『トム・ソーヤの冒険』、『十五少年漂流記』、『不思議の国のアリス』など冒険ものが好きでした。大人になって旅をするようになってからも、本はいつも読んでいます。ジャンルをしぼって読むということはなく、新書も読めば小説も読むし、ノンフィクションや思想書も。本に関しては雑食ですね。本は「出会い」だと思っていて、いいなと思ったら買います。出会った時に買わないと後から手に入らなくなることも多いですから。

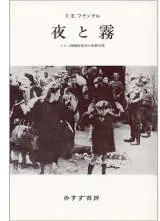

世界第二位の高峰・K2で読んだ本

たとえ荷物になるのが分かっていても、山には本を持って行きます。テント生活では暇な時間が多いので、活字がどうしても恋しくなるんです。いまは電子書籍と紙の本は半々くらい。先日のK2遠征では、Kindle版の太宰治全集をダウンロードして、『K2に憑かれた男たち』(本田靖春)や『K2 非情の山』(ロバート・H・ベーツ)、登山家のラインホルト・メスナーの本などを持って行きました。軽い文庫本を持って行くことが当然多くなりますし、読み終わったページを破って焚火の焚き付けにしたり、ティッシュ代わりにすることもありますね(笑)。